识鸟

识鸟

中国的鸟可以划分成六大生态类群。

刚开始观鸟,不要操之过急。初学者不妨先从生态类群入手区分大类,以后随着时间的推移,鸟类知识越来越丰富,再去区分鸟的目和科、属,最后区分到种。认识鸟的生态类群可以说是识别鸟的基本功。

通过鸟类的体貌特征来识别鸟类,可以说是最直观、最原始的判断方法,使用得当的话,还可以熟记和区分。这其中包括从体长、体型、翅型、尾型等特征进行识别。

通过鸟类的体貌特征来识别鸟类,可以说是最直观、最原始的判断方法,使用得当的话,还可以熟记和区分。这其中包括从体长、体型、翅型、尾型等特征进行识别。

鸟类羽毛的颜色是由色素(色素成色),或者羽毛的显微结构通过反射、散射自然光决定(结构成色)的。

鸟的鸣叫是在其行为过程中伴有的特定的鸣声。鸟的语言是非常丰富的,虽然目前我们尚不能解读多少。但是,鸟的占据领地、报警、求偶炫耀、交配、集群等行为都是在鸣叫中完成的。

鸟的鸣叫有种的特性,因此我们可以借以进行识别。但鸟的鸣叫也比较复杂,如鸣禽常常不只会用一种谱调,也存在季节、雌雄的差异。还有些鸟会模仿其它鸟或动物的叫声。我们应注意鸣叫声音频的高低、节律和音色。

鸟的鸣叫有高亢、低沉、尖细、粗粝、嘶哑之分。一般来说,鸟在繁殖时婉转多变。一些鸟叫声单调但多次重复。

鸟还会因与物体的碰撞发出机械的声音,如啄木鸟。还有翅及尾羽扇动发出的声音,都是我们识别判断的依据。

野外常常遇到只听鸟叫不见鸟影的情况,就需要我们掌握鸟的叫声加以识别。分辨鸟的叫声需要在长期的实践中不断摸索和有意训练。

鸟类飞行时基本是鼓翼、滑翔和翱翔三种方式交替使用,因翼的结构和生活方式的不同,不同种类常以某一两种方式为主。一般来说,小型鸟类以鼓翼和滑翔为主,大型鸟类多具有较好的翱翔能力。

除了飞行姿态外,还可以根据鸟类的飞行路线、飞行姿态、翅膀扇动的频率与幅度、停落姿态等进行识别。

装备

装备

对于一个观鸟爱好者,望远镜在野外的表现可以归结为三条:影像质量,易用性,以及防水抗震性能。完美的观鸟望远镜应该表现出鸟类的真实细节和颜色,就和看我们眼前的鸟一样,不管是在何种距离和何种光线条件下。你可以整天带着它们而不觉得精神和肉体上的疲劳。在雨中,或者意外浸水的时候,在剧烈的温度变化的时候,在各种可能遇到的碰撞和振动应该安全无碍。

在质量相同的情况下,物镜越大,越能看清细节。从理论上讲,口径越大,分辨率就越高。同样,物镜口径越大,集光的能力就越强。眼睛对光线的能量作出反应,进入眼睛的能量直接影响到我们分辨细节的能力。一般来说,口径越大,进入眼睛的能量越多,越有助于分辨。

对于手持望远镜,由于晃动,大于50mm 的物镜口径很难提供更多的细节。除非是稳像望远镜。多数鸟类不太容易接近,倍数太小不利于远距离观察,但是倍数太大则会放大手的抖动,最好固定在三脚架上使用。

拍摄鸟类的相机,需要优先考虑连拍速度和高感光度下的成像质量。

飞行中的鸟类运动速度快,其中也常常伴随着姿态的变化。相机的连拍速度越高,意味着抓拍到目标姿态与场景的概率也就越高。此外,更高的连拍速度也意味着能更好地应对一些突发情况,让摄影师能更好地抓住决定性的瞬间。

另外,鸟类题材拍摄一般都是在远距离的场景下进行,此时安全快门的速度会在一个较高的速度,尤其是使用超长焦镜头的情况。为了能达到这样的速度,常用的方法是提高相机的感光度。然而,高感光度在带来高速快门的同时,画面的噪点和颗粒感也会大增。因此,高感光度下的成像质量也是非常重要的。

而随着微单的对焦和机内防抖功能的不断进步,如今不少鸟类摄影者也逐步转向对焦更快、防抖功能更强大的微单相机。

拍摄鸟类的镜头以超长焦镜头为主,焦距一般在200mm或以上。而对于这类镜头,大多数也都具有较大的光圈(最大光圈值一般为f/2.8至f/4之间)。这些镜头大多都适合鸟类拍摄。

由于镜头焦距长,如今这些镜头一般都配备光学防抖,且绝大部分都配备了运动防抖模式,这样可以进一步提高拍摄的成功率。而对于微单镜头而言,镜头防抖与机身防抖的结合,更是为拍摄的成功提供了坚实的后盾。

背包在户外徒步中扮演着至关重要的角色。一个好的背包不仅能带来舒适的背负体验,还能帮你节省不少体力。而背负系统作为一个户外背包的灵魂,其优秀与否,直接关系着所有的体验。

一般来说,背包容量约15-20升就非常够用了,基本内容物,包括雨衣、雨具、零食、饮水、个人3C用品、钱包、钥匙、医疗包、卫生纸等物品都能塞得进去;如果想再进阶一点,也许会有锅具、炉具、餐具,甚至轻便的椅子、桌子,方便在休息地点能煮一顿热食吃,这时背包容量或许就需要提升到20-30升。背包容量若是过大会显得累赘,过小则失去收纳的弹性空间,请自行评估。

另外,请记得多带一个小的背包防水套,下雨时可以套在背包上避免渗水,或是在背包内多加几个防水收纳袋或塑料袋。

背包的选购重点可归纳如下:

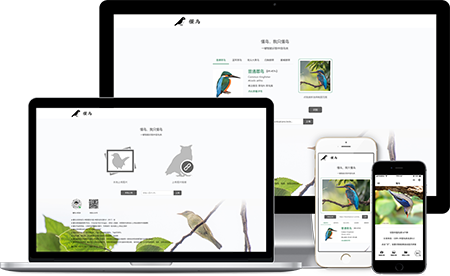

软件

软件

网址:dongniao.net

小程序码

网址:birdfans.com

网址:ebird.org